Исходные экономические понятия

Возможно, для кого-то содержание данной статьи покажется банальным. Для кого-то — иной перспективой, новой точкой зрения. Но как ни крути, а миром правят смыслы. И если у человека сформировано миропонимание на основе дефективных понятий, то научно-познавательная деятельность может привести к ошибочным теориям, которые в аспекте общественной практики станут небезопасными как для него самого, так и для всего общества. В жизни мы редко задумываемся о том, какие реальные процессы лежат в основе нашей деятельности, а в современном мире цифровизации многие из этих процессов воспринимаются нами уже как «сами собой разумеющиеся». Тем не менее, наша жизнь складывается из деталей. И если не понимать детали, частности, — значит, не понимать жизни в целом.

К одной из значимых сфер человеческой деятельности относится экономика. Сегодняшние экономические понятия пришли в русскую науку с западными теориями под общим названием «политэкономия», которую иногда называют философия экономики. Этот раздел науки описывает базовые экономические понятия, процессы и их взаимосвязи, на основе которых в дальнейшем моделируется системы управления производством и экономикой государства в целом. В российских СМИ сегодня говорят о сложных вещах, — о проблемах макроэкономики, инфляции, ключевой ставке и росте ВВП, валютном паритете и торговых балансах. В ВШЭ преподают фундаментальные знания, владея которыми экономические специалисты на выходе должны разбираться в экономике так, как разбираются, к примеру, специалисты в области проектирования мостов и зданий. Однако мосты и здания стоят, а экономики государств рушатся, при этом экономисты получают нобелевские премии и обладают высоким социальным статусом. Общественные движения на основе марксизма изучают азы капиталистических отношений, чтобы «правильно понять» капиталистическую экономику, а затем построить социалистическую. Реальность жизни такова, что экономика социализма канула в лету. В области же теории, сталкиваясь с понятием «инвариант прейскуранта», экономисты стараются избегать обсуждения этого вопроса, как и вопроса о том, сколько стоит рубль. А раскрывая понятие «стоимость» у большинства экономистов-специалистов часто возникает путаница и неопределённости, обусловленные идеологическими конструктами и разными научными концепциями. Эти неопределённости обретают смысл лишь на практике реализации конкретной идеологии или теории. Однако экономические объективные закономерности, которым подчинена жизнь индивида и общества едины для всего человечества, независимо от идеологий и теорий, описывающих экономику. В данной статье мы затронем вопрос простейших понятий на уровне мировоззрения, общего представления о процессах и явлениях в экономике, — исходных экономических понятий, чтобы иметь представление о процессах независимо от идеологических предпочтений.

Одной из причин терминологической путаницы в русскоязычной экономической науке является наследие советской политэкономии на основе марксизма, а именно — понятия стоимостей политэкономии К. Маркса, которые прочно вошли в понятийный аппарат русскоязычных экономических теорий. Многие при этом забывают (или не хотят вспоминать), что наряду с изданием «Капитала» под редакцией Н. Даниельсона, было также издание «Капитала» под редакцией П. Струве[1], который настаивал на разведении понятий качественно-количественных категорий в русском переводе немецкого «Wert» (англ. «value») через соответствующие лексические формы «ценность» и «стоимость». Идеологические расхождения В. Ленина с П. Струве не позволили тексту в этой редакции стать классическим переводом марксовой политэкономии, хотя в предисловии издатель довольно точно и ясно изложил проблематику перевода и суть марксового подхода к понятию «Wert»[2]. Мы не будем останавливаться на этой проблематике, — при желании каждый может ознакомиться с ним из оригинала[3]. Мы просто опишем некоторые закономерности хозяйственной деятельности человека, пользуясь русскими понятиями и сохраняя смыслы на простейших примерах в жизни. А получив образное представление о понятиях и явлениях, можно описать экономику любого микро- и макроуровня на любом историческом промежутке, задействовав математический аппарат. Экономика устроена вполне просто и понятно. И чтобы её понять, достаточно зреть в корень явлений, постараться увидеть общую картину. Но начинается всё с образных представлений, то есть с понятий. Итак…

Натуральный обмен

Все вещи и предметы могут быть полезными, а могут быть бесполезными для человека. Ветки в лесу могут быть просто валежником. Но если у человека возникает потребность согреться, развести костёр и приготовить пищу, то валежник обретает для нас ценность, мы наделяем вещь новым качеством — потребительной ценностью, после чего валежник становится хворостом. Такое качество предмета имеет субъективную природу — нашу потребность, определённую собственным целеполаганием нуждой. До этого момента валежник обладал своим природным качеством, имел природную ценность, — жилище для насекомых, перегной для почвы, и т.д. Другой пример — смолоподобная масса в трещинах гор. Только открыв её лечебные свойства, эта неопределённая на вид масса становится мумиё, принося человеку пользу, становится ценной в употреблении, обретает потребительную ценность.

После того, как оба предмета субъективно наделены потребительной ценностью, то в ходе взаимодействия людей в коллективном ведении хозяйства начинается обмен, который сам по себе объективен, поскольку обусловлен социальным признаком биологического вида «человек разумный». Обмен возникает тогда, когда один и тот же предмет наделяется потребительной ценностью несколькими участниками процесса: когда он нужен всем. И тогда предметы приобретают новое качество — меновую ценность. Природа этого качества также субъективна, поскольку обусловлена целесообразностью обмена каждого из участников процесса. Только наличие потребительной и меновых ценностей порождают процесс обмена[4]. В нашем примере, — оба участника видят необходимость иметь и хворост (1), и мумиё (2). Если хотя бы один участник не видит в предмете потребительной или меновой ценности, то обмен не состоится. В этом проявляется один из субъективных аспектов экономики, обусловленный наличием целей и потребностями разного рода. Ещё раз: потребительные и меновые ценности — это качества, которыми человек наделяет предметы и вещи субъективно в хозяйственной деятельности. Далее, с появлением меновой ценности в ходе обмена возникает вопрос о количественном соотношении ценностей:

-

- какое количество продукта a можно обменять на некое количество продукта b в объективно сложившихся условиях в ходе обмена, субъективно?

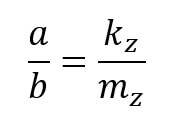

В эпоху натурального обмена количество продуктов потребления было ограничено, а их производство в отсутствие сложных машин не было массовым. Такое соотношение, как правило, рассчитывалось в пропорции к третьему продукту, жизненно важному для всех членов общины, — зерно, ячмень, рис, скот, рыба, — либо их производные. Задача проста: есть некоторое количество продукта а. Есть некоторое количество продукта b. Нам необходимо выявить количественное соотношение этих двух продуктов в некой пропорции, выраженной через третий продукт z.

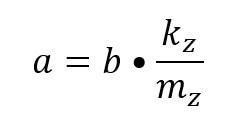

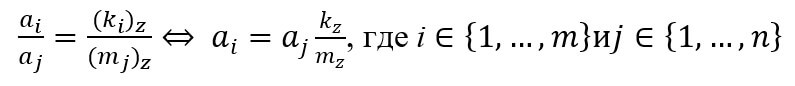

Другими словами, чтобы получить продукт a, необходимо употребить k количество продукта z, а чтобы получить продукт b, требуется затратить m количество продукта z. Таким образом, количество продукта a можно выразить соотношением:

Данное тождество даёт представление о стоимости, как количественном соотношении ценностей в виде затрат, выраженных через третий продукт, уникальный для всех участников обмена (рынка). Уникальность этого продукта заключается в том, что его меновые и потребительные ценности едины для всех субъектов и обусловлены географией, культурными особенностями, климатом региона, социально-политическими предпосылками и т.д. Так, в разное время в разных культурах уникальным продуктом были зерно, ячмень, рис, скот и т.д. Если мы составим соотношение для всего спектра в пределах заданной системы обмена (рынка), то получим тождество:

Изложенное выше даёт наглядное представление о том, что стоимости — это всегда количественное соотношение ценностей, выраженное в единице уникального продукта, и описывают затраты. В данном случае — потребление продукта z. Такая единица уникального продукта, через которую можно выразить количественную меру этих соотношений в заданной системе потребления, даёт нам понятие инварианта прейскуранта. Оно описывает частную меру заданной матрицы движения всех продуктов обмена, произведённых в пределах заданной системы (рынка) через пропорциональное соотношение к уникальному продукту. Таким образом, производство продуктов, обмен, их количественные и качественные характеристики приобретают упорядоченный характер. Имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и соответственно — количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых. Таким образом, только через соотношение ценностей мы выходим на понятие стоимость, как описание затрат.

Своеобразие английского –value– и немецкого –Wert– заключается в том, что они содержат в себе и качественную (ценность), и количественную (стоимость) категории. Кроме того, немецкое понятие –Wert– (ценность) является родовым понятием по отношению к –Gebrauchswert– (потребительная ценность), а также к остальным видовым понятиям Wert в смысле «валентность», «стоимость», «численное значение» и т.д. Описав математически соотношения, мы показали различие категорий качества, количества и порядка, что подтверждает правомерность точки зрения П. Струве в необходимости разведения и различения русских понятий ценность и стоимость. Понятие инварианта прейскуранта выводит нас на категорию меры (упорядоченности). Это означает, что в пределах данной системы обмена (рынка) мера исчисления стоимостей, как соотношений ценностей, будет всегда одна – относительно третьего продукта. Но в пределах другой системы хозяйственных отношений эта мера будет выражена иначе, в других соотношениях через другой уникальный продукт.

Теория ценности труда[5]

Человечество не осталось на уровне натурального обмена и с усложнением средств производства в ходе НТП, увеличивалось количество продуктов, а с развитием науки совершенствовался математический аппарат. Усложнялись расчеты движения производственно-товарной и денежной массы. С развитием ремёсел повышался уровень мастерства и профессионализма людей, появлялись новые профессии, а благодаря развитию средств производства стал появляться массовый продукт. В целом, это отражалось на улучшении жизненных условий общества в целом. Одновременно с развитием городов, инфраструктуры, взаимодействию культур, увеличивался и товарооборот. Особого расцвета в раннем средневековье переживала исламская культура, в которой появились труды об экономике, дошедшие до наших дней и которые, можно отнести к становлению современной политэкономии (Ибн-Хальдун, 14 век). В Европе такие теории появились значительно позже, в 17 веке. С появлением этой теории в Англии связывают имя У. Пэтти, идеи которого продолжил Д. Рикардо и А. Смит.

Для изготовления массового продукта всё чаще использовался наёмный труд, а в соотношении ценностей (продуктов) появляется более сложный расчёт затрат, связанный с увеличением производственных цепочек. Теперь один продукт изготовляется не одним человеком, а несколькими, которые при этом не живут в одной общине, семье. При производстве продукта теперь используются сложные средства труда, — приспособления и механизмы, на изготовление которых приходилось больше затрат, которые в свою очередь превосходили в разы затраты на производство самого продукта (товара). Продукт а представлял собой уже не простое соотношение двух ценностей через пропорцию третьего продукта, а совокупность затрат всех тружеников, причастных к производству этого сложного продукта.[6] Однако под затратами мы вновь будем говорить не про абстрактный и конкретный труд и не про затраченное время, а про удовлетворение физиологических потребностей тружеников — еда и кров, которые относятся к базовым потребностям человека, без которых невозможно его существование. Ведь сам по себе труд, как деятельность, нельзя подсчитать: затраченное время без произведённого продукта нельзя считать рабочим временем, а виды услуг или изобретения и вовсе не являются произведённым материальным продуктом, поддающиеся бухучёту. Которые, в свою очередь, могут приносить пользу, а могут быть и бесполезными. При этом соотношение единицы произведённого продукта к единице времени относятся уже не к категории затрат, а к производительности труда. Для определения же затрат на произвольно выбранном участке всей производственной цепочки основным интересом субъекта экономического процесса представляет в первую очередь количество затрат на удовлетворение потребностей всех тружеников. Поскольку такие затраты поддаются учёту и подсчёту. Перед нами снова стоит задача – описать математически ценность продукта (a) в условиях объединения труда множества специалистов (n), требующих затрат на удовлетворение своих потребностей (z).

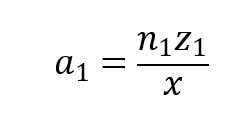

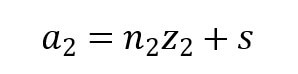

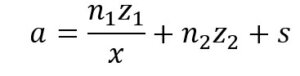

Если тружеников построили мельницу, каждый из которых потребил зерна (пропитание) за время работы, то общие затраты распределяются на x единиц будущего продукта a. Если работников заняты на мельнице производством продукта , каждый из которых потребляет зерна (пропитание), то текущие затраты на производство составят:

где s – затраты сырья на производство одной единицы продукта a. Общие затраты на производство продукта а:

Данное тождество справедливо, если все величины представлены в одинаковых единицах измерения; x – общее количество единиц продукта а, которое произведёт мельница за весь срок службы; затраты ![]() относятся к производству одной единицы а.

относятся к производству одной единицы а.

На данных примерах расчётов затрат мы показали, как исторически изменялись производственные отношения с увеличением продуктов и усложнением их производства с развитием НТП. С помощью затрат в пересчёте на количество потребляемых продуктов действительно можно определить стоимости, как отношения ценностей, но только в виде затрат уникального продукта в пределах заданной системы. При этом ценности стали выражаться сложным соотношением затрат через эффективность труда, выраженную количеством затраченного времени. Однако очевидно, что рабочее время при этом является вторичной величиной по отношению к потребностям труженика, на основе затрат которых осуществляются макроэкономические расчёты. Преимущество такого подхода в средневековье заключалось в том, что приближение затрат к почасовой оплате труда упрощало расчёты, а совокупность таких затрат давало понятие соотношений ценности иного содержания — количество рабочего времени нескольких тружеников при производстве одного продукта. Труд стал выступать как ценность, которую определяла производительность. Поэтому правильнее называть такую теорию – теория ценности труда[7], в которой ценностью выступает уже не простой продукт одного ремесленника, а совокупное количество затрат в производстве единицы конечного продукта потребления.

Если рассматривать мировоззренческий аспект такого подхода, то отталкиваясь от понятия движение, как основного свойства материи, понятия «скорость» и «продуктивность» сопоставимы, поскольку описывают процесс движения материального объекта: в механике  и в экономике (количество произведённого продукта за единицу времени). Для политэкономии и механики понятия скорость и производительность труда первичны по отношению ко времени, поскольку дают образное представление о мере движения материи. Тогда как время — это лишь соотношение циклов течения разных процессов движения, производная величина от скорости и производительности. Мировоззренческая ошибка К. Маркса состоит в том, что, описывая процесс труда, он строил свою концепцию политэкономии не на описании конкретных затрат на основе инварианта прейскуранта[8], а на основе величины «рабочее время», содержащая в умолчаниях некую усреднённую производительность труда. Эта мировоззренческая ошибка привела Маркса к описанию таких терминов как прибавочное и необходимое время, которые, возможно, и нужны были ему для обоснования порочной нравственности субъекта управления (капиталиста), как источника эксплуатации. Однако, опираясь на реальные процессы в экономической практике, такие величины не поддаются измерению, — они фиктивны и не подлежат подсчёту. Как и произведённые за это время «прибавочный» и «необходимый» продукты, которые существуют у К. Маркса идеально, умозрительно, на основе фиктивных величин. Эти понятия являются с давних пор предметом идеологических дискуссий и философский концепций на тему эксплуатация, но не предметом экономической практики. Стоит отметить, что при определённой организации экономики понятия прибавочный и необходимый продукты могут быть описаны на уровне потребления и производства общественного продукта в масштабах отрасли, или экономики государства в виде терминов «доход государства», «рост благосостояния», «увеличение ВВП» и т.д. Однако это уже макроэкономический уровень, а не отдельного производства.

и в экономике (количество произведённого продукта за единицу времени). Для политэкономии и механики понятия скорость и производительность труда первичны по отношению ко времени, поскольку дают образное представление о мере движения материи. Тогда как время — это лишь соотношение циклов течения разных процессов движения, производная величина от скорости и производительности. Мировоззренческая ошибка К. Маркса состоит в том, что, описывая процесс труда, он строил свою концепцию политэкономии не на описании конкретных затрат на основе инварианта прейскуранта[8], а на основе величины «рабочее время», содержащая в умолчаниях некую усреднённую производительность труда. Эта мировоззренческая ошибка привела Маркса к описанию таких терминов как прибавочное и необходимое время, которые, возможно, и нужны были ему для обоснования порочной нравственности субъекта управления (капиталиста), как источника эксплуатации. Однако, опираясь на реальные процессы в экономической практике, такие величины не поддаются измерению, — они фиктивны и не подлежат подсчёту. Как и произведённые за это время «прибавочный» и «необходимый» продукты, которые существуют у К. Маркса идеально, умозрительно, на основе фиктивных величин. Эти понятия являются с давних пор предметом идеологических дискуссий и философский концепций на тему эксплуатация, но не предметом экономической практики. Стоит отметить, что при определённой организации экономики понятия прибавочный и необходимый продукты могут быть описаны на уровне потребления и производства общественного продукта в масштабах отрасли, или экономики государства в виде терминов «доход государства», «рост благосостояния», «увеличение ВВП» и т.д. Однако это уже макроэкономический уровень, а не отдельного производства.

Теория ценности труда имеет ограниченное применение в пределах замкнутых систем (монополии, монархии, банды), когда сфера решения вопросов ценообразования, логистики, стандартизации, финансов, законодательства, средств производства сосредоточены в одних руках, находятся в компетенции одного субъекта управления. Но уже с начала 19 века такие замкнутые системы по объективным причинам слияния производительных сил и разных культур в ходе глобализации стали образовывать суперсистемы и для решения экономических вопросов требовался уже иной подход.[9] Движение производственно-товарной и денежной массы середины 19 века, в которой стали соприкасаться все сферы деятельности человека — наука, образование, право, геологоразведка, ВПК, сельское хозяйство, требовало иных принципов управления и соответственно, более совершенного математического аппарата. Что и стало предпосылкой к появлению теории межотраслевых балансов на основе матричного исчисления. При этом соотношения ценностей в пределах матрицы баланса отрасли может и не иметь ценовой формы в денежном эквиваленте. Чего не позволяет сделать теория труда на основе затрат рабочего времени.

Итоги

В данной статье мы кратко изложили принципы общественных отношений под воздействием экономических объективных закономерностей как процесса усложнения производственно-потребительных систем с развитием научно-технического прогресса в ходе глобализации. На простых примерах мы показали принцип формирования стоимости и дали описание инварианта прейскуранта, как меры, определяющей взаимосвязь производственно-товарной и денежной массы в системе. Что прежде в рамках марксистской политэкономии носило общее название «закона стоимости», однако этот закон понятийно не был описан. Здесь же мы указали на фундаментальное отличие понятий ценности и стоимости, как проявление качественных, количественных и порядковых категорий в экономической сфере деятельности человека. На основании вышеизложенного мы дадим определения базовым экономическим понятиям:

Ценность — качественная характеристика предмета, продукта (товара), которой мы наделяем предмет, продукт (товар) субъективно, информация о материальном объекте;

Стоимость — количественное соотношение ценностей в пропорциональном выражении затрат в ходе производства (обмена) в данной производственно-потребительной системе; категория порядка;

Цена — количественное выражение ценности предмета, произведённого общественного продукта (товара), как совокупности всех затрат, которые несёт конечный потребитель, категория количества;

Инвариант прейскуранта — мера стоимостей, выраженная в единице уникального продукта, обладающего универсальными потребительными и меновыми ценностями, на основе которой рассчитываются затраты в заданной производственно-потребительной системе, частная мера.

Денежная единица — эквивалент инвариант-прейскуранта; предельно обобщённая информация об экономике в целом.

Кроме того, мы указали на несостоятельность терминов русскоязычной политэкономии, лишённых образной составляющей базовых экономических понятий, полученных вследствие неверного перевода терминов Wert и value. Такая мировоззренческая ошибка не позволяет рассматривать взаимовложенные процессы в движении, как основного свойства материи. Что в свою очередь не позволило советским экономистам выйти из мировоззренческого тупика после-сталинского периода и не способствует сегодня современным экономическим школам дать адекватное описание экономических процессов в России и за рубежом на основе существующего терминологического аппарата[10]. С тех пор, как в русскую политэкономию прочно вошло понятие стоимость, вытеснив не только категорию качества, но и порядок (меру), как одну из философских категорий, советская политэкономия не смогла справиться с задачей изложить в теории то, что было реализовано в практике построения экономики СССР. Если и говорить об ошибках советского руководства, то главная ошибка В. Ленина, как главы правительства, состояла даже не в том, что он бездумно переписывал мысли Энгельса о материи. А в том, что он, будучи русским человеком по духу, но исходя из идеологической неприязни к П. Струве, не увидел сути, которую пытался искренне донести издатель до партийного ядра. И эта мировоззренческая ошибка стала в итоге стратегической ошибкой для всей советской науки и политэкономии, в частности.

П.В.Фукс

Философ, публицист

3 марта 2025 г.

[1] В отличие от Н.Даниельсона, П.Струве имел не только законченное высшее экономическое образование, учёную степень и богатый опыт работы редактора, но и входил в академическую Комиссию по изучению естественных производительных сил (КЕПС), возглавляемую академиком В.И.Вернадским.

[2] В замечаниях на книгу А.Вагнера «Учебник политэкономии» К.Маркс соглашается с экономистом в том, что «общее понятие «ценность» проистекает из отношения людей к предметам внешнего мира, удовлетворяющим их потребности, что, таким образом, это и есть родовое понятие «ценности» и что все другие виды «ценности», например химическая валентность элементов, есть лишь разновидность этого понятия.» К.Маркс, «Замечания на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии», 1879г.

[3] Предисловие к изданию «Капитала» К.Маркса П.Струве

[4] Выражение своего желания на обмен в западной традиции системы права описывается понятием Declaratio voluntatis (нем. Willenserklärung.) На практике такое положение гражданского права выражается, к примеру в том, что с момента предоставления кассиру товара для расчёта покупатель становится субъектом гражданского права, — он выражает своё желание купить товар.

[5] Изначальное название теории – labor theory of value (англ.) или Arbeitswertteorie (нем.), — дословно: трудовая теория стоимости, которая описывает затраты на производство продукта через количество затраченного рабочего времени.

[6] В современной терминологии — амортизация, как перенос основных затрат по частям на конечный производимый продукт.

[7] Если исходить из определения труда, как целесообразной деятельности человека, то затраты обусловлены трудом производительным и управленческим. Ценность такого труда является также источником субъективизма в экономической деятельности. А большой разрыв в оплате управленческого и производительного труда является одной из составляющих вектора ошибки в управлении производственно-потребительной системой. Которая отражается в конечной цене продукта.

[8] Ростовщичество является искажением меры и ведёт к нарушению соотношений ценностей.

[9] Так, в Германии, благодаря своей настойчивости и прозорливости, экономисту Д.Листу в 1834 году удалось создать Германский таможенный союз. Который довольно эффективно противостоял в жёсткой конкуренции крупным немецким и зарубежным монополиям. И хотя Д.Лист оказался неудобен верноподданным немецким монополистам и был вынужден покинуть Германию, однако чиновники увидели в его подходе и положительные стороны: политика централизованного управления через взимание пошлин и налогов позволяла не только развивать производительные силы и укреплять могущество империи, но и снимать социальное напряжение, перекладывая бремя социальных издержек на плечи капиталистов. Благодаря чему многие революционные движения на основе марксизма в Германии были купированы.

[10] Такое положение дел объясняет, почему более 200 экономистов в СССР не смогли составить своевременно внятный учебник по политэкономии социализма, которых И. Сталин справедливо обвинял в излишнем следованию марксистской политэкономии.